출판사 리뷰

우리는 모두, 각자의 섬에서 살아간다.때로 삶은 지옥처럼 무겁게 느껴지지만, 마음의 태도에 따라 그곳은 천국이 되기도 한다.

《우리만 아는 그곳》의 섬은 단순한 환상의 배경이 아니다. 현실과 상처, 기억과 감정이 뒤섞여 만들어진 우리 내면의 심리적 지도다. 이 작품은 조용히 묻는다. 당신이 서 있는 섬은 지금 어떤 모습인가?

당신은 그 섬을 천국으로 만들어가고 있는가, 아니면 스스로 지옥으로 만들고 있는가?

이 질문은 철학적 사유를 넘어, 현대 사회의 무관심과 생명 경시를 향한 윤리적 성찰을 요구한다. 작품 속 ‘섬’이 가리키는 곳은 결국 우리 시대가 만들어낸 또 하나의 현실이기 때문이다. 특히 《우리만 아는 그곳》은 AI 시대의 문학이 어디까지 확장될 수 있는가에 대한 실험이기도 하다. 이야기 속 인간과 동물이 ‘휴대폰’이라는 상징적 장치를 통해 연결되는 순간, 기술은 단순한 도구를 넘어 감정과 존재를 이어주는 매개체가 된다. 작가는 이를 통해 질문을 던진다. “기술의 진보는 인간의 마음을 구원할 수 있는가?”

창산 작가의 이번 작품은 현실과 환상, 기술과 감성, 질문과 응답이 촘촘히 얽혀 있는,

지금 우리 시대에 꼭 필요한 문학적 제안이다.

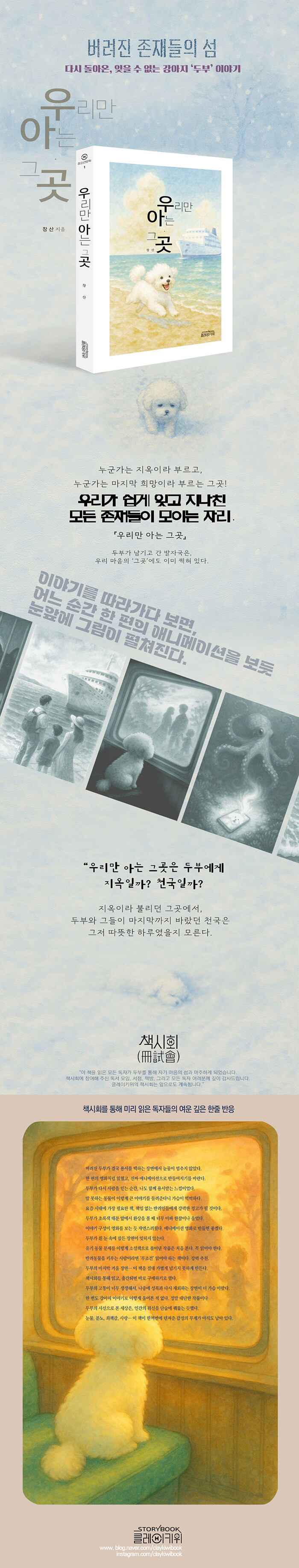

한 편의 애니메이션처럼 펼쳐지는, 두부의 가슴 아픈 모험이야기《우리만 아는 그곳》의 서사는 마치 한 편의 장편 애니메이션처럼 흐른다. 가족여행을 떠났다가 뜻하지 않게 버려진 두부는, 핸드폰이라는 작은 세계를 통해 다시 한 번 삶의 문을 두드린다. 두부는 그 안에서 사람의 언어를 얻고, 바닷속 생명들과 대화를 나눈다. 이 환상적인 모험들은 단순한 상상이 아니라, 버려진 존재가 자신을 이해받고 사랑받기 위해 선택한 마지막 통로로 그려진다.

현실에서 버려진 생명은 아무 말도 하지 못한다. 하지만 작가는 ‘핸드폰’이라는 상징적 장치를 통해 두부에게 목소리와 다른 세계와의 연결 능력을 부여한다. 두부는 그 작은 화면 속으로 빨려 들어가 갇히게 되지만, 대신 자신과 다른 존재들과 이야기를 나눌 수 있다. 그 과정에서 만난 바다 동물들, 낯선 생명들은 모두 두부에게 또 다른 존재 방식을 보여주고, 두부는 그 속에서 자신이 왜 버려졌는지, 무엇을 꿈꾸는지, 어디로 가야 하는지를 두려움 속에서도 조금씩 알아 간다.

그러나 배터리가 방전되며 두부는 다시 현실 같은 지옥 섬에 내던져진다. 그 뒤로 시작되는 여정은 더 이상 환상이 아니다. 다시 육지로 돌아왔지만 주인을 찾지 못하는 절망, 떠돌이 신세가 된 유기견의 삶, 그리고 다른 이름 ‘이슬’로 살아가는 기적 같은 시간이 이어진다. 마침내 처음 자신을 책임지던 ‘성목’을 다시 만나는 순간까지, 이야기는 끝없이 우리를 파고든다. 두부는 핸드폰이라는 매개 없이도 사랑받고 싶었지만, 결국 마지막 순간에만 인간의 말을 힘겹게 내뱉는다.

그 말은 기술로 번역된 음성이 아니라, 존재의 전부를 걸고 바친 생의 고백이다. 이 장면에서 독자는 스크린을 바라보듯 깊은 침묵 속에 멈추게 된다. 《우리만 아는 그곳》은 두부가 겪는 모험과 상실, 환상과 현실, 기술과 감정의 세계가 교차하며 만들어낸 압도적인 서사 경험이다. 독자는 페이지를 넘기며 어느새 ‘영화를 보듯’ 이야기에 잠겨들고, 그 여운은 책을 덮은 뒤에도 오래 가슴에 남는다. 이 작품은 동화적 판타지 상상력과 AI 시대의 현대적 장치가 빚어낸, 지금 우리 시대에만 태어날 수 있는 새로운 유형의 이야기다.

아직 가라앉지 않았다작품의 말미에는 현실을 마주하는 에필로그 〈아직 가라앉지 않았다〉가 수록되어 있다.

여기서 작가는 차분한 어조로 전 세계 유기 동물의 현실을 기록한다. 대한민국에서만 매년 11만 마리 이상의 유기견이 버려지고, 미국은 500만 마리, 전 세계적으로는 2억 마리가 넘는다. 이는 단순한 숫자가 아니라, 작가가 문학을 통해 마주한 냉혹한 현실의 증언이다.

작가는 작품을 마치며 묻는다.

“당신의 섬은 지금 천국인가, 지옥인가?”

이 질문은 결국 우리 모두에게 향한다. 우리가 스쳐 지나온 ‘작은 생명 하나’가, 어쩌면 우리 마음의 민낯을 비추는 거울일 수도 있기 때문이다. 이 책의 초기 제목은 〈아직 가라앉지 않았다〉였다. 그 이유는 작품에서 등장하는 ‘섬’이 바로 유기된 동물들이 밀려가는 장소, 다시 말해 ‘가서는 안 되는 슬픈 땅’, ‘지옥의 섬’을 상징하기 때문이다. 작가는 산과 들, 도시 곳곳에 버려지는 수많은 유기동물의 현실을 상징적이고 판타지적인 공간, 섬으로 응축하여 표현했다. 그 섬이 ‘가라앉는 것’은 더 이상 유기되는 생명이 존재하지 않는다는 뜻이다. 반대로 섬이 아직 가라앉지 않았다는 사실은, 현실 속 유기가 끊임없이 계속되고 있음을 고발한다. 바로 그 의미에서 작가는 처음에 이 작품을 〈아직 가라앉지 않았다〉라고 이름 붙였다. 그러나 최종적으로 제목은 〈우리만 아는 그곳〉으로 바뀌었다. 이는 독자에게 직접적인 비극을 강요하기보다, 조금 더 간접적이고 서정적인 여백을 남기기 위한 선택이었다. 지옥의 섬이라는 비극적 의미는 작품 속에 숨겨 두고, 제목은 독자가 스스로 ‘그곳’의 의미를 찾아가도록 열어 두었다.

태어나 처음으로 보게 된 수평선은 은은한 연푸른빛으로 반듯하게 놓여 있었고, 그 위에 별가루라도 엎질러 놓은 듯 은빛 윤슬이 고요히 흐르고 있었다. 바다 내음이 바람을 타고 내 얼굴로 스쳐 지나갔다. 머리 한켠이 슬며시 몽롱해지는 걸 느꼈다. 그때, 쾌속선이 ‘부우~!’하고 소리 쳤다.

“우리는 인간들이 버려서 생긴 쓰레기더미야.”

순간, 이 더러운 짐승의 말에 나는 동의할 수 없었다.

“나…… 난, 버려진 게 아니라 배 위에서 바다로 떨어졌어.”

“누구에 의해?”

“그건…….”

짐승의 날카로운 이빨에 물린 듯 녀석의 질문에 나는 꼼짝을 못했다. 차마 엄마가 나를 떨어트렸다는 말은 녀석에게 할 수가 없었다.